Rencontre - Serge Legrand-Vall

Mars, mois de sortie. Le nouveau roman de Serge Legrand-Vall sera sur la table des libraires demain, le 14. De quoi ouvrir le printemps en humant l'air du large, celui des côtes néo-zélandaises

où l'écrivain nous embarque pour une course-poursuite pied au plancher. Rencontre.

« Les eaux dangereuses » est le sixième roman de Serge Legrand-Vall et le troisième à paraître chez In8. Chacun de ses textes grandit sur le terreau d'un rigoureux travail d'imprégnation et de documentation. C'est ainsi qu'il nous a donné à vivre la guerre d'Espagne et l'exil des Républicains dans Reconquista, les utopies libertaires dans la France des seventies, tandis que l'Espagne crevait encore sous la chape de silence franquiste, dans Un oubli sans nom. Cette fois, avec Les eaux dangereuses, c'est le Pacifique sud qu'il nous invite à découvrir. Un roman haletant en forme de course-poursuite à travers la Nouvelle Zélande.

Josée Guellil : Bienvenue dans « la cabane » Serge, ce petit jardin secret d'In8 où l'on partage une discussion en connivence avec les lecteurs. In8 c'est désormais ta maison, puisque Les eaux dangereuses est ta troisième inscription au catalogue... Il faut croire que tu t'y sens bien ?…

Serge Legrand-Vall : Je confirme ! Chez In8, j’ai eu la grande chance d’entrer dans une maison particulièrement accueillante pour mon écriture. Dès la première publication, j’ai été intégré dans une forme de compagnonnage, qui m’a beaucoup séduit. Car cela signifie s’installer dans la durée, dans une relation sensible et fidèle. Qu’est-ce qu’un auteur peut demander de mieux à sa maison d’édition qu’un intérêt constant pour ses textes ? Je m’y sens à ma place.

JG : L'action de ce roman se déroule sur les îles de la Nouvelle Zélande. C'est le bout du monde !... En l'occurrence, c'est l'endroit que choisit Lisa, une psychologue française qui veut mettre à distance un mari toxique et manipulateur, pour démarrer une deuxième vie. Pourquoi nous embarquer là-bas, dans son sillage ?

Serge Legrand-Vall : C’est une longue histoire… À l’âge de douze ans, moi qui avais le plus grand mal à me situer, j’ai ouvert un grand atlas mondial. Et j’ai été fasciné par la double page des îles du Pacifique. C’est comme si je découvrais une géographie qui me correspondait dans ces grains verts minuscules, éparpillés dans un océan immense, au large des continents.

J’ai par la suite beaucoup lu sur l’histoire de la Polynésie et de ses peuples, beaucoup regardé de films. Jusqu’à écrire un premier roman (Les îles du santal) dont l’action se déroule aux îles Marquises, où je n’étais jamais allé. Et grâce à ce livre, y être invité ! Ou comment l’écriture peut faire advenir la réalité. Les eaux dangereuses se place dans le fil de ce tropisme.

Pour moi, le lieu où se situe l’intrigue est fondamental. C’est un lieu-personnage, que j’ai besoin de parcourir, d’apprendre, de ressentir, pour y faire évoluer les acteurs et développer l'histoire. En ce qui concerne ce roman, c’est en apprenant l’existence d’un géant maori dans le carnaval d’un bourg du Nord de la France, que j’ai compris que j’avais trouvé mon lieu. Je cherchais où cette femme en perdition pouvait décider de disparaître. La Nouvelle-Zélande s’est imposée.

JG : Le livre est construit comme une course-poursuite à travers le pays... et une course-contre-la-montre. Car la jeune Lisa a bientôt à ses trousses, sans le savoir, deux hommes qui cherchent à la retrouver. L'un, Tainui, un Français originaire des Marquises, qui est tombé amoureux d'elle. L'autre, Ryan, un détective privé néo-zélandais, piloté depuis la France par le mari de Lisa... C'est la première fois que tu empruntes aux codes du roman noir, et que tu utilises le suspense pour tenir l'attention du lecteur... Pourquoi ? Es-tu amateur de roman noir ?

Serge Legrand-Vall : J’aime beaucoup certains romans noirs et j’admire leurs auteurs, ceux qui ont l’habileté et le style de m’embarquer dans la singularité de leur univers. Pour ce projet, j’ai eu effectivement envie de jouer avec les codes du roman noir. Cela m’a servi à créer une tension autour de cette femme égarée qui ignore complètement ce qui se joue autour d’elle. Et à mettre en place quelque chose de l’ordre de l’irrémédiable. C’est très agréable en tant qu’auteur de se sentir entraîné dans cette spirale d’énergie que constitue une course-poursuite. Un peu comme si je conduisais une voiture aux freins défectueux et que j’étais obligé de gérer la vitesse et de me sortir de toutes les situations pour ne pas finir dans le décor. Ce sont les personnages, en réalité, qui assurent le co-pilotage.

Et comme le pays n’est justement pas qu’un décor, et qu’une fois encore je n’y étais pas allé, j’ai décidé de faire le voyage à mi-écriture. Mon séjour en Nouvelle-Zélande a tout chamboulé, approfondi et éclairci.

JG : Tu mets en scène deux personnages masculins. Ryan, le détective néo-zélandais, un quadra essoré par son divorce, qui entretient une relation difficile avec son fils adolescent, manque de boulot et connaît des difficultés financières... Et Tainui, Français originaire des Marquises, sorte de héros au grand cœur, ancien légionnaire finalement assez naïf, et sentimental, qui doit disparaître des radars pour entrer dans la clandestinité... L'un comme l'autre ont raté leur vie, à ce stade de l'histoire. Ils ne sont pas les exemples d'une masculinité triomphante ! Comment as-tu imaginé ces personnages ? T'intéressait-il justement d'imaginer des figures masculines alternatives au mari violent que fuit Lisa ?

Serge Legrand-Vall : Je dirais plutôt que ces personnages se trouvent dans une période particulièrement critique de leur existence et sont contraints de trouver des solutions.

Tainui, qui s’est engagé jeune dans la légion, n’a jamais eu d’opportunité de rencontrer l’amour. C’est un homme qui s’est aguerri dans des situations de combat et a longtemps vécu dans un collectif masculin régi par une discipline sévère. Il redécouvre la vie civile et la liberté de choisir seul. C’est au moment où il commence sa réadaptation que plusieurs événements le déstabilisent et bouleversent ses priorités, comme cette rencontre avec une femme très éloignée de son monde, qui aurait dû lui être inaccessible.

Ryan, autre personnage masculin, est sûrement autant victime de lui-même et de ses arrangements que de la malhonnêteté de son ex-épouse. C’est un homme qui doit se relever d’une chute. Il est prêt à presque tout pour cela. Et ce “presque” n’est pas sans importance.

Paul, par ailleurs brillant clinicien, se révèle pour Lisa, au terme d’un long processus, un mari sombre et manipulateur, imperméable au doute.

Tous sont des figures complexes qui composent un casting, comme j’aurais pu en faire pour un film. Mon projet était que Lisa, femme au centre du tourbillon, soit recherchée par des hommes qui n’ont pas moins de failles qu’elle. La “masculinité triomphante”, telle qu’elle s’exprime aujourd’hui, est pour moi une absurdité et une impasse.

JG : Ryan, le Néo-zélandais, Tainui, le Marquisien... Vu de métropole, le Pacifique sud semble infiniment lointain... Il y a des passerelles entre ces cultures - tu évoques les légendes, les migrations qui ont métissé les peuples insulaires, les langues, l'art du tatouage, les constructions communautaires et le savoir-faire naval traditionnel. C'était important d'évoquer la « filiation » entre ces cultures du Pacifique ?

Serge Legrand-Vall : C’était l’un des objectifs de ce roman. Comme me l’a dit un tatoueur maori en parlant de la Polynésie, “Many kingdoms, one people”. La colonisation du Pacifique du XIXe siècle par les grandes puissances occidentales, France, Angleterre, Espagne, États-Unis, a fragmenté artificiellement un vaste ensemble qui partageait la même civilisation.

L’évangélisation est passée par là, suivie des épidémies importées et de l’acculturation. Au début du XXe siècle, ces populations avaient dans leur majorité oublié leur langue et leur culture, comme en Nouvelle-Zélande et en Polynésie française. J’ai eu à cœur d’évoquer la renaissance culturelle des années 70 et 80, qui leur a permis de troquer leur honte de déshérités en fierté retrouvée. En ce sens, j’ai beaucoup aimé accompagner le personnage de Tainui, parti jeune de son île, dans sa découverte d’une sorte de famille inconnue du Pacifique où il lui est possible de retrouver une place. Je pense que retisser des liens sectionnés est un de mes grands thèmes.

JG : La mémoire, la construction de l'identité, que ce soit celle d'un individu à travers sa trajectoire singulière, ou celle d'un peuple, la manière dont les grands mouvements de l'histoire percutent une destinée... C'est un motif récurrent dans tous tes livres. Dans Reconquista, le destin de Mateu est chahuté par la victoire franquiste en Espagne, puis l'échec de l'opération éponyme. Dans Un oubli sans nom, la libération des mœurs post-soixante-huitarde accompagne l'émancipation de Suzanne. Dans ce nouveau roman, Les eaux dangereuses, la guerre de 14, par un étrange mouvement de balancier, vient ouvrir les horizons néo-zélandais à Lisa... D'où vient cette affinité, cette attention particulière à l'histoire ?

Serge Legrand-Vall : J’ai le sentiment aigu d’être un produit des hasards de l’histoire et je pense qu’à des degrés divers, nous le sommes tous. Sans l’Histoire, “avec sa grande hache”, dont je suis issu, je ne suis pas sûr que je serais devenu auteur. Mon désir d’écrire est né de mon ignorance de mon passé et de cette terrible guerre d’Espagne qu’avait traversée ma famille. Et dont à peu près rien ne m’a été transmis. Vivre avec cet insu était très problématique. L’écriture a été pour moi le prétexte de fouiller le passé, de me documenter, de m’approcher des enjeux, des engagements, de la vie des gens qui m’ont précédé. En pratique, de mettre mes pas dans les leurs et de tenter de les comprendre. De renouer avec une mémoire abîmée. Dans ce dernier roman, j’adopte une démarche analogue. Les personnages vivent leur présent, mais le passé n’est jamais loin. Il n’empêche rien, il ne bride pas, mais il apporte de la densité et donne du sens à certains choix.

JG : Les enfances que tu mets en scène dans tes livres sont rarement de longs fleuves tranquilles... On croise des enfants abandonnés, ou confiés à l'adoption, dans celui-ci un enfant violenté... Pourtant tes livres se terminent souvent par des réconciliations, des retrouvailles, des apaisements. Vie nouvelle pour Mateu et sa fille dans Reconquista, retrouvailles de Suzanne avec sa mère, qui permettent ensuite à la jeune femme de tourner la page et de démarrer sa vie adulte. Et dans Les eaux dangereuses l'adolescent Keeg renoue le dialogue avec son père, tandis que Lisa découvre à son tour une grande nouvelle qui va donner un nouveau tour à son existence... L'espoir est-il là, dans les enfances sauvées ?

Serge Legrand-Vall : Si l’écriture pouvait sauver des enfants, ce serait fabuleux. Je ne peux nier que ma production montre ma sensibilité à ce type de sujet. Ce n’est pas toujours volontaire et prémédité dans mes livres. Dans Les eaux dangereuses, par exemple, je n’avais pas du tout prévu au début le personnage de Miru. Elle m’est apparue dans la colocation de Tainui à Auckland, et son importance n’a cessé de grandir.

Milan Kundera explique que dans ses romans, les personnages sont pour lui des “ego expérimentaux”. Il cherche à montrer les possibilités d'existence, tout ce qui pourrait ou aurait pu être. Je m’inscris en toute modestie dans la lignée de cette vision. L’écriture est mon moyen privilégié d’explorer des situations et des protagonistes. Si parfois une lectrice ou un lecteur peut se sentir concerné, touché, aidé par un de mes textes, ou comprendre ce qu’un autre peut ressentir et y réfléchir, alors mon écriture aura atteint son but.

Découvrir le livre Les eaux dangereuses.

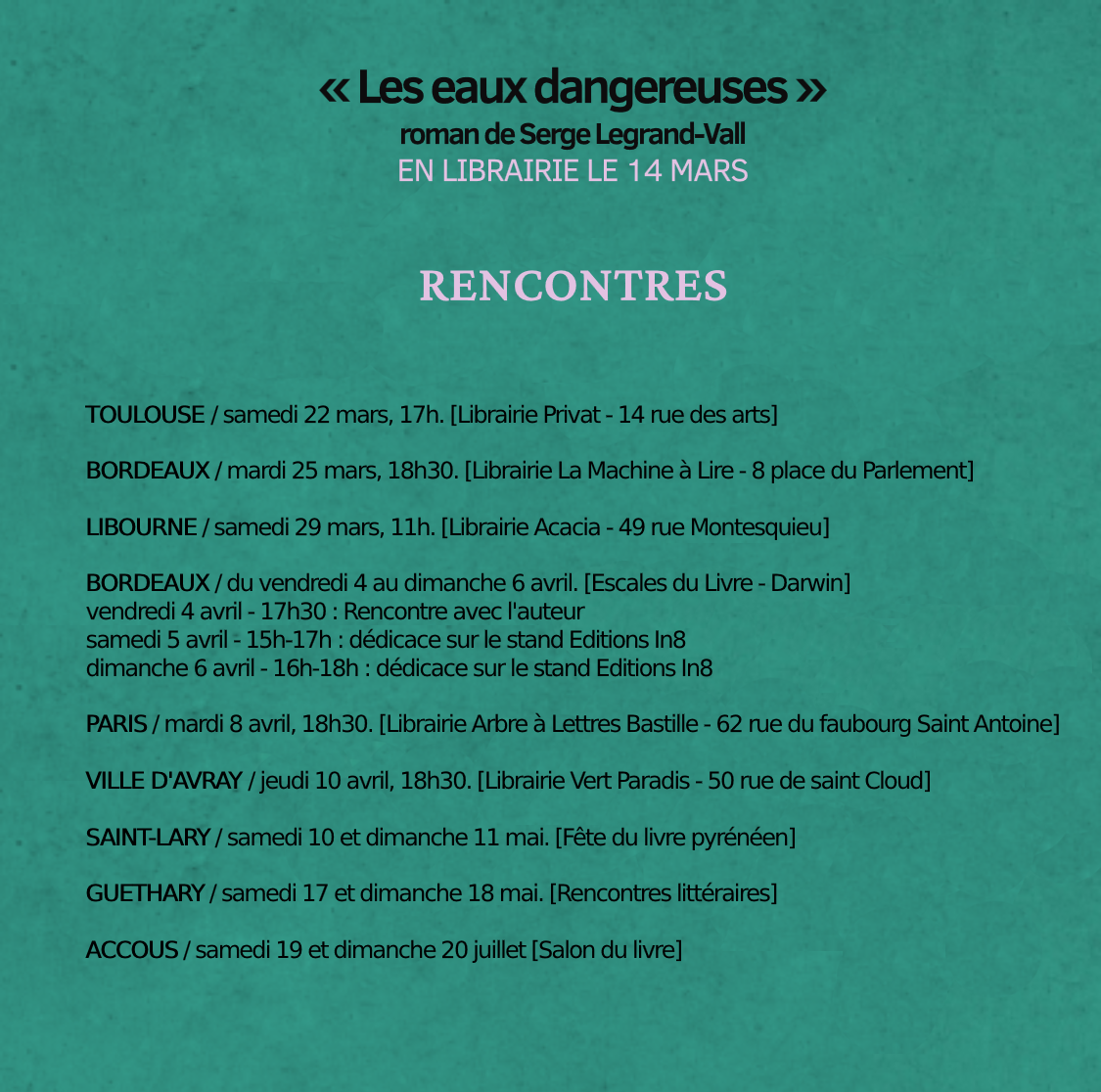

AGENDA : à Toulouse, Paris, Bordeaux, venez rencontrer l'auteur.